フルHDパネルじゃないのが惜しすぎる「REGZA V35N」(24V35N)レビュー

5年ぶり3回目のレグザを買いました。

スペックをみる

おおむねこの動画を見ればわかってもらえるかと思います。

今どきの狭ベゼルで両端にスタンドなデザインとHDパネルのハードウェアとしてはごくごく一般的な小型テレビに入る部類です。

異常なのはソフトウェア・チップでスペックシート上では4Kのミドルレンジモデルとほぼ変わらないようなソフトウェアがインストールされています。

メインチップも「レグザエンジンHR」と2K向けになってはいますが、妥協はしておらず「地デジビューティー」や「ネット動画ビューティー」などのソフトウェアでカバーできる画質改善機能は惜しみなく搭載されています。

パネル・画質を見る

パネルスペックは出ていないのですが、カカクコムのレビュー記事によると

- 40インチはフルHDのVAパネル

- 32インチはハーフHD(1366×768)のADS(IPSとほぼ同じしくみ)パネル

- 24インチはハーフHD(1366×768)のVAパネル

となっているようです。

倍速などはついていませんが、一応直下型LEDでグローバルディミング(画面全体の輝度をLEDで制御する機能)だけがついています。

ですが、画質設定のおまかせモードでは実機で見る限り4Kモデルのように派手にLED制御して輝度を上下させているということもなくあまり期待しないほうがよさそうです。

一応標準モードにすることで従来と同じくらい派手なLED制御になるっぽいですが…。

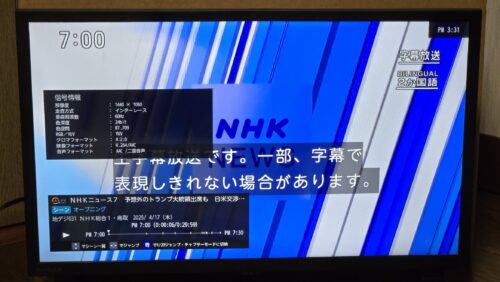

レグザではレグザ本体の出しているUIにグローバルディミング・ローカルディミングが働かないため、字幕や画面表示を表示したうえで映像を視聴するとUIの明るさで駆動状況がよくわかります。

昔からの伝統でレグザはパネルの性能をエンジンでカバーしがちで本機もその特性を持っています。

ただし、パネルが貧弱なのもあって超解像などはついておらず「ネット動画ビューティー」と「地デジビューティー」ぐらいの機能しか持っていません。

レグザエンジンとありますが必要最低限の機能のみ搭載されたエンジンとなっています。

あとは「おまかせオートピクチャー」で明るさセンサーから拾った部屋の明るさと時間、設定(部屋の照明の色、外光のありなし)から色味を微妙に調整してくれます。

上位機ですと明るさセンサーのほかに色温度センサーがついていることもありますが、こちらのモデルは手動設定になります。

明るさセンサーがついているため、部屋の明るさで眩しすぎない、暗すぎない明るさに設定できます。

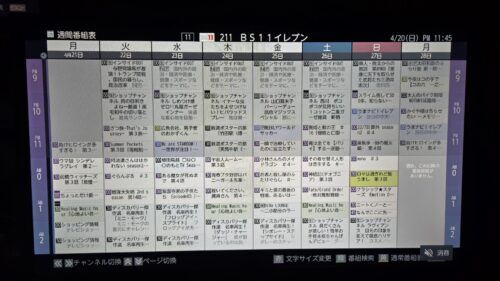

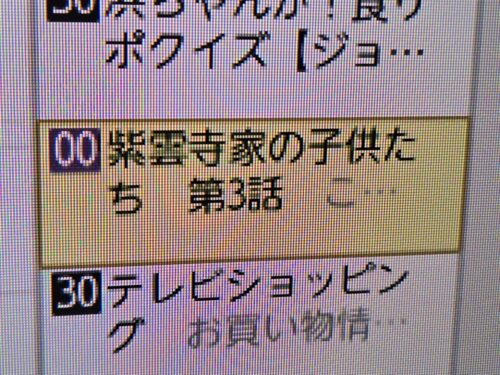

24インチの実機を見てみるとやはりハーフHDパネルであることが気になります。

UIを表示してみましたが、文字のぼやけが気になります。

同じ縮尺で拡大してみると、細かい文字はかなり文字が潰れており読めないことはありませんがうーんって感じです。

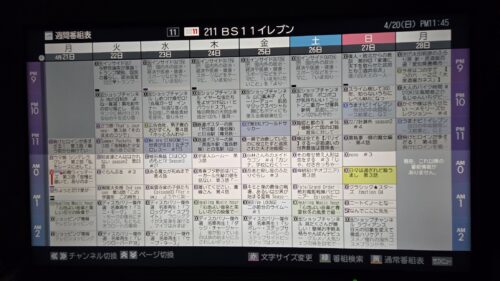

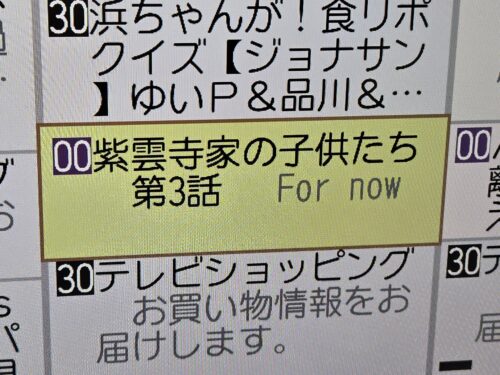

フェアではないと思いますが、4Kモデルだとこんな感じ。

もっとも4K用に作られたソフトウェアと共通化されている都合上、4Kと同じスケールの番組表をハーフHDで表示するというハンデがあるのでUIのつくり自体が少し無理がある気もします。

24インチはVAパネルですが、スイートスポットは中心から30~40度といったところでしょうか。

一般的な視野角だと思います。

ワイドビューアングルのような視野角を擬似的に広げるような機能はありません。

画質改善として「ネット動画ビューティー」や「地デジビューティー」機能がついていますが、出力自体がハーフHDなので焼け石に水の気がします。

上位機のように設定項目にデモモードがないどころかネット動画ビューティーのオンオフすらできないため、効果が出ているのか本当に謎です。

40インチのフルHDだったらきれいなのでしょうか。

音質とオーディオまわりを見る

エントリーモデルですが、40インチは7W+7W、32インチと24インチは6W+6Wのステレオスピーカーです。

40インチは少し弱いかなと思いますが、逆に24インチは合計12Wでクラス最大級の出力となっています。(だいたい24インチぐらいだと3W+3Wの6Wくらいが多いので。)

全サイズでバスレフポートも備えており、24インチの音を聞く限り同インチの格安テレビよりパワーがあるスピーカーだと思います。

しっかりと音楽を聞くのにはさすがに向かないと思いますが、BGM代わりに音楽番組を流したりYouTubeの圧縮音源MVを見たりするのには十分だと思います。

Bluetoothでのオーディオ出力にも対応しており、Bluetoothヘッドフォンなどを使うことができます。

ただしコーデックはSBC(48kHz)のみ対応でリップシンク機能がないため音ズレが常に発生します。

本体のアンテナが弱いのか見通し範囲内でもかなり電波状況が悪いです。

そしてエンコーダーの性能もよくないのか、かなりシャリシャリしたビットレートの低い音になります。

おまけ程度の機能と思っておいたほうが良さそうです。

ついでに言っておくと、HDMI2端子がeARCにも対応したARC端子となっています。

こちらはリップシンク(AVシンク)にも対応しており、eARCに対応というのは小型テレビとしてかなりいいスペックだと思います。

ただ、この端子を含めてHDMIは2端子しかないためHDMI入力のないサウンドバーやアンプなどをつなぐとHDMIが1つになってしまいますのでつなぐアンプは選ぶかもしれないです。

あとレグザ系の伝統としてDTS系のスルーには対応してないためリニアPCMに戻して入れるかドルビー系への変換が必要になります。

リモコンをみる

リモコンは伝統的なレグザのインターフェースを継いでいます。

特に書いておくべきかなと思ったのは全キーにメタルドーム加工(ゴムのような触感ではなくカチッとレスポンスのあるボタン)となっています。

一時期(シルバーのリモコンの時代)は十字キー周り以外にメタルドーム加工のないゴムだったので少し体感が悪かったです。

我が家にあったレグザ系4台のリモコンを並べてみました。(V35Nは一番右)

一番左は15年前のものですがその時代(それ以前)から十字キーまわり、チャンネル・音量など基本的な配置が変わらないのは良いと思います。

気になるところが数点あるので書いておきます。

まずは「サブメニュー」位置です。

昔の「クイック」からチャンネル音量の間の3ボタンのどこかに入っていたのですが、下のボタン群に押し込まれてしまったので手癖がついている人は結構困惑すると思います。

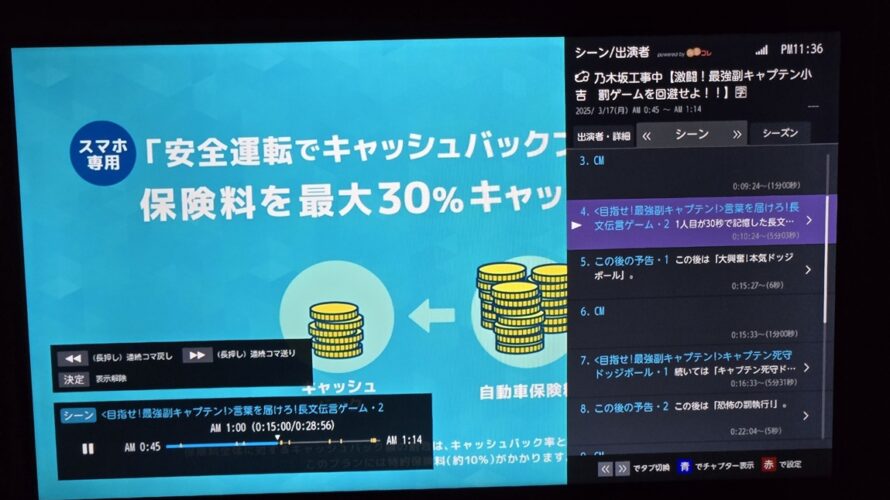

次に「タイムシフトリンク」ボタンの位置です。

私はネットワーク内にタイムシフト機があるので、とてもいいと思うのですが単純にパーソナルテレビとして使う場合、リモコンの一等地にあまり使わないタイムシフトリンクボタンがあるのはどうなのかなと思います。

あとはソフトウェアの増築が繰り返されたことにより、「ホーム」「レグザナビ」「ざんまい」「番組ガイド」と似たようなボタンが散らかっていることです。

それぞれの役割を書いておくと「ホーム」は入力切替に近い画面でワンタッチでないサブスクや入力などを含めすべての入力を十字キーで切り替える画面です。

「ざんまい」はレグザナビに統合されたので今は「レグザナビ」ボタンとほぼ同等となっており、以前でいうみるコレです。

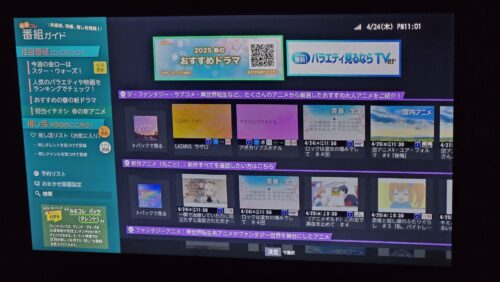

「番組ガイド」はレグザナビと似ていますが、「推し活リスト」や「新アニメ」「新ドラマ」をまとめたレグザナビの要約版といった感じの機能です。

書いててわかりづらいなと思いましたが、なれるまでは大変だと思います。

それぞれ順番に「ホーム」、「レグザナビ」と「ざんまい」、「番組ガイド」を押したときの画像です。

機能を覚えるまではごっちゃになって大変かと思いますが活用できると便利です。

UIをみる

標準的なレグザUIとなっています。

2Kモデルですが、4Kとほぼ同じような操作感でサクサク動きます。

UIのフォントはFA丸ゴシック→CANVASsUD丸ゴシックとボディに対していっぱいっぱいのフォントが使われるのが伝統でしたが、最近のレコーダーなどと同じUD新丸ゴに変更されています。

別に読みづらいフォントであるとは思わないのですが、四角いボディにいっぱいいっぱいに表示されるフォントのほうが解像度の低い環境だと読みやすく感じるかなという個人的な思いはあります。

一方で字幕レンダリングはどこぞやのメーカー(複数)と違ってネイティブ解像度でレンダリングされているらしく非常にきれいです。

ここでも四角いボディでないことが少し気になりますが、慣れるでしょう。

レスポンスを見る

スマートテレビでありがちなのが本体のSoCのスペックが低くレスポンスが非常に悪くて結局ChromecastやFireTVを買い足すということ。

V35Nシリーズは「今のところ」非常に快適に動いています。

今のところとしたのは今後アプリのアップデート次第で重くなっていく可能性もあるためです。

少しだけカクつきがありますが、Chromecast with Google TVと同じくらいのレスポンスはしてくれました。

その他気になったところとかの小ネタ

PCで使う

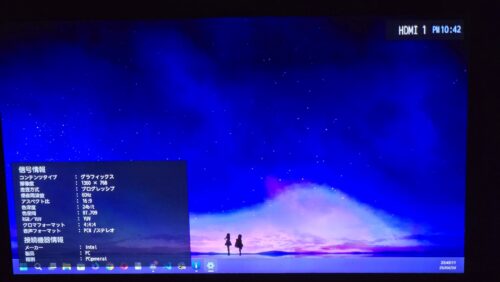

ハーフHDでやっかいなのがPCとつないで使う場合です。

一応、この設定が一番きれいに見えるのですが左右のピクセルがエリア外となり未表示になります。

テレビ側の画面サイズはネイティブを選択してください。

ちなみになんですが、1360×768は入力側としては受け付けていますが、パソコン側のグラフィックドライバーによっては出力できないまたは1366×768となってしまう場合があります。

グラフィックドライバーを入れ直したり再起動したりとかなり苦労しました。

レグザ側は1920×1080のプログレッシブを推奨フォーマットとして機器に伝えるため、設定解像度にかかわらずGPU側で1080pにスケーリングをしてしまう場合が結構あります。

GPU側でスケーリングをしているとボケボケの画像になるため、スケーリングモードを必ず確認してください。

また、レグザの信号フォーマット詳細表示をつけて本当に1360×768の信号が入力されているかあわせて確認をおすすめします。

以上のようにパソコンのディスプレイとしても利用するのは40インチモデル以外はあまりおすすめできません。

壁がけ金具(VESAマウント)

24インチ程度のディスプレイやテレビではだいたい100×100のピッチのVESAネジ穴があいていますが、本機では24インチも200×200のピッチでVESAマウントネジがあけられています。

そのため、一般的なモニターアームでは対応できず大型テレビ向けの壁掛け金具を使うか変換金具を用意してネジ穴の変換を行う必要があります。

取り付けの面倒くささや変換金具の信頼性などがあるため正直モニターアーム取り付けはあまりおすすめできないかなと思います。

消費電力

画質モードをあざやかにしてバックライト100(最大)にすると実測で27W程度です。

普通の部屋で明るさセンサーを使うとバックライト最大になることはまずないので22Wくらいになります。

節電1にすると20W台前半で推移します。節電2だと17~20W程度ですが、パネルが暗くなるためあまりおすすめはできないかなと思います。

USBハードディスクを接続するとハードディスクぶんの消費電力が増えると思います。

待機時は7W程度でした。

総評

中身のソフトウェアは非常に出来がいいものだと思います。

それだけにフルHDパネルでないのが残念だなと感じました。

フルHDパネルで小型24インチで出したら個人的にドンピシャな商品になると思いました。

後継機ではぜひ。

PCやゲーム機など解像感を生かした映像を扱う場合は本機よりもPCディスプレイやフルHDパネルを積んだジェネリックビエラなど別のテレビのほうがおすすめです。

パネル自体の解像度の低さはカバーしきれないので。

逆にノイズで解像感の出ないネット動画や地上波放送などを見る場合は本機でもいいかもしれません。

パーソナルテレビとしてのUIの出来はかなりのものですので、量販店で実際の視聴距離で見たときにピクセルが見えないくらいの視聴距離でしたらおすすめできる機種だと思います。

ちなみにBSのアニメはBS11ではフルHD送出な上、ビットレートもある程度高いためノイズが少なくフルHDのジェネリックビエラのほうがきれいに見えました。

あとは特に内蔵アプリも多いですので、たとえばABEMAやU-NEXTで配信されるライブ映像などを流し見するサブディスプレイとかにもいいかもと思っています。

本腰を入れて視聴となるとフルHD以上ほしいのであくまで流し見ですが。

-

前の記事

au・UQの5G SA SIM(au ICカード 05)で使えた端末についてのメモ 2025.01.11

-

次の記事

2025年現行レグザの録画番組ネットワーク・機器連携まわりとTS再生のメモ 2025.04.29