2025年現行レグザの録画番組ネットワーク・機器連携まわりとTS再生のメモ

- 2025.04.29

- エンコード

現行レグザのネットワークの挙動を調べたくて本体を買ってしまったのでその記録を残しておく。

現行レグザとは

今回の検証機材は24インチの24V35N。

以前の小型モデルはネットワークなどの機能はなかったため簡単に検証できなかった。

V34シリーズ・V35Nシリーズになってから4Kミドルどころかハードウェアで実現出来ない部分以外は4Kミドル・フラッグシップとほぼ同じ機能が組み込まれているため検証が容易になった。

比較対象はM530Xシリーズ。

このあたりから細かいネットワーク部分の改修が入り変わっていく。

用語整理

レグザ用語とひとり呼んでいるレグザ独特の言い回しがあるので先に解説しておく。

- ネットワークメディアサーバー

これはDLNAサーバーのこと。

「DTCP-IP対応サーバー」もDLNAサーバーの一種だが、レグザ用語ではプロテクトのかかっていない(つまり放送波ではない)ファイルのことをさす。

たとえばWindows Media Playerから配信する場合などはネットワークメディアサーバーを利用していることになる。 - DTCP-IP対応サーバー

DLNAサーバーのうちプロテクトのかかっているファイルを配信しているサーバーのことをさす。

ただし、DTCP-IP対応サーバーから配信される動画であってもビデオカメラで撮影した映像などプロテクトのかかっていないものは「ネットワークメディアサーバー」になる。

レグザリンク・シェアとよばれるものもDTCP-IP対応サーバーの一種。 - LANハードディスク

いわゆるSambaをつかったファイルサーバーのことでDLNAのしくみを一切使わない。

再生クライアントとしてはプロテクトのかかっていない動画ファイルしか扱えないが、昔のZシリーズなどはUSBハードディスクと同様に録画先として扱える場合がある。

ただし、録画してもレグザ独自プロテクトがかかっているので他の機器で再生はできない。

DTCP-IP機能

この部分は世代によって変わりやすいが、基本的にはメディアプレーヤーで見るものだったのが新世代では録画リストで確認するように変更になる。

DLNA部分はメディアプレーヤーに残ったままなので、こちらはプロテクトのかかった放送波しか見れない。

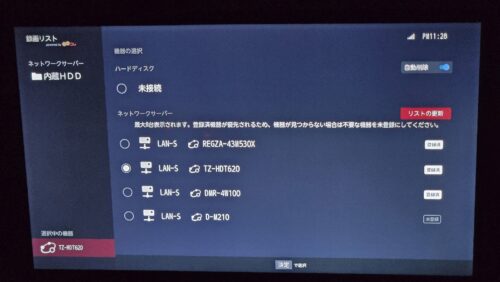

USBハードディスクをつないでいなくても「録画リスト」ボタンを押すとすぐにネットワークサーバーにもぐることができるなどアクセス性は向上している。

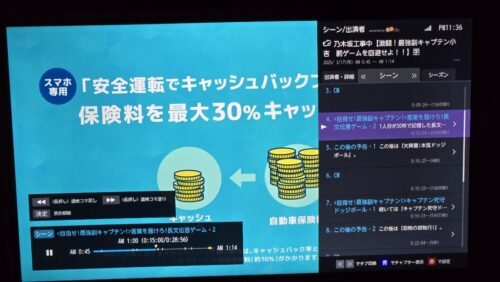

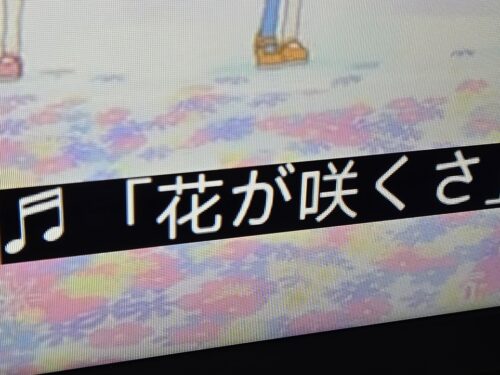

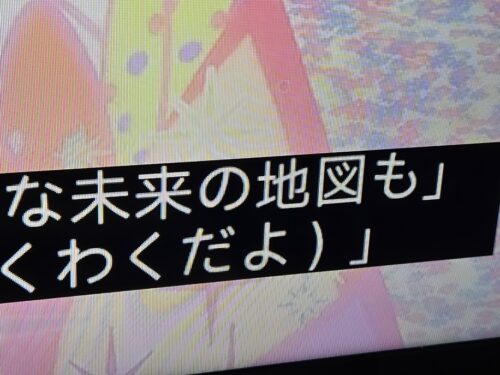

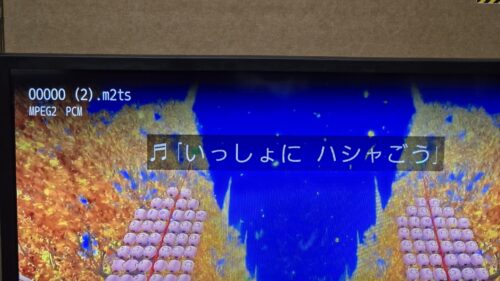

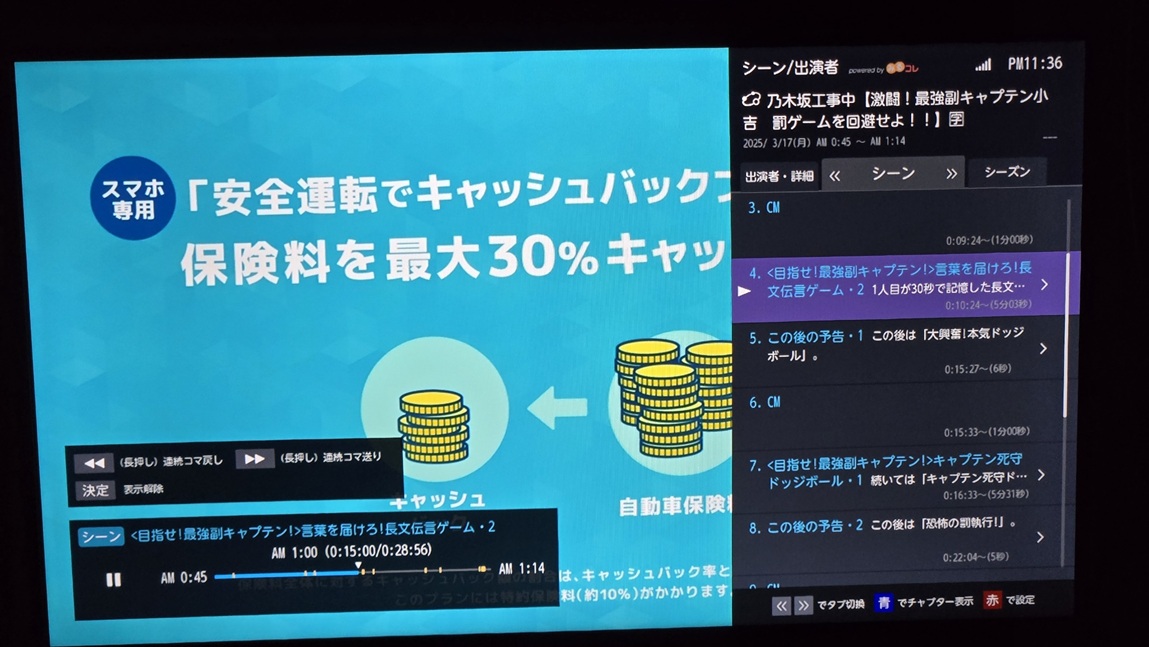

配信元のメーカーにかかわらずデータの照合(録画時間・チャンネル)ができればみるコレのシーン機能が利用できるようになっている。

手元の機器ではレグザブルーレイはもちろん、PanasonicのDIGAやCATV STBでもシーンが出てくる。

レグザにはチャンネルプリセットされていないCATVの区域外再送信チャンネルでもチャンネル名かチャンネル番号と時間情報、EPG情報が取得できればシーンが出る可能性がある。

画像では区域外再送信のテレビ東京系列の番組をSTBに録画し、STBからネットワーク経由で見たときにシーンが出ているもの。

ただし画像のように番組の途中から録画した場合などタイムスタンプがかみ合わない場合はシーンとズレが発生する。

ちゃんと番組冒頭から録画しよう。

LANハードディスク(SAMBA)の対応

基本的に取扱説明書に「LANハードディスク」と説明のない機種では読み込めないと思っていたほうがいい。

録画リストが先ほどのような最近のUIに更新されたものは基本的にLANハードディスクの対応が切り捨てられている。

タイムシフトリンク機能

以前のモデルでは、タイムシフトリンクにしても過去番組表が組まれるくらいのメリットしかなかった。

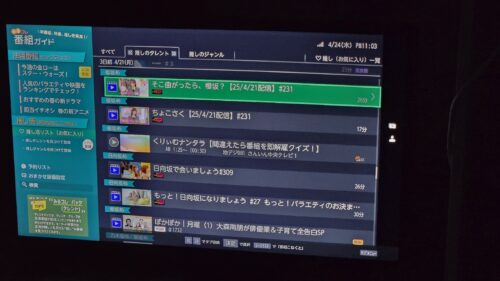

現行モデルではより深くのシステムと連携するようになっており、タイムシフト機本体で見るときとほぼ同じ機能が利用できる。

ざんまいはもちろん番組ガイドでも利用できる。

「推し活リスト」でも利用できるのでとても便利。

ざんまい内のシーンリストが利用できるのがでかいと思う。

事前にカバーしきれなかった番組内の1コーナーやサプライズ出演などもタイムシフトが回ってさえいれば引っ張り出せる。

シーンも利用できる。

ひとつだけ欠点があって、D-M210などレコーダー系のレグザサーバーではタイムシフト番組にもチャプター情報が付加されるのだがチャプター情報だけは読み込まれない。

録画リストからタイムシフト番組を引っ張り出した場合はチャプター情報が利用でき、サーバーから配信自体はしているのでここは残念ポイントである。

たぶんテレビでタイムシフトマシンを録画した場合はチャプター情報が付加されないのでチャプター情報がないものとして取得自体をしていないのだと思う。

チャプター情報がなくてもシーン機能があれば問題ないが、地方局などシーン機能が付与されない番組が多いので不便。

新メディアプレーヤーのファイルフォーマットなどについて

録画リストが刷新されたタイミングでメディアプレーヤーもリニューアルされた。

具体的には以前は録画機能の拡張であり、ファイルの読み込み先が異なるだけでUIは録画リストと同じ、読めるファイルフォーマットも途中で拡張はされたが、基本的に放送波の録画フォーマットに近いものが読み込めるものだった。

新メディアプレーヤーになってからはサブスクなどと同じアプリのひとつとして実装されている雰囲気がある。

「LANハードディスク」の対応が切られたのもこの関係のようでDLNAサーバーとUSB機器のみしか認識されない。

また、メディアプレーヤーからプロテクトのかかったレコーダーの録画ファイルを再生しようとするとこのファイルに対応してないメッセージが表示されて再生できない。

基本的に昔からデコーダーに流してみてデコードできれば再生できるものと表示されていると思うので詳しいファイルフォーマットの仕様などはよくわからない。

15年くらい前のメディアプレーヤーは汎用デコーダーの性能も低くネット動画もなかったので、専用に近いハードウェアデコーダーで放送波向けにカスタマイズされていたのかGOP長などBDや地デジ規格にかなり近いエンコードプリセットのファイルでないとはじかれるということがあった。

今は普通のエンコーダーでポン出ししたデータでも再生できるようになっている。よほど変なプリセットでエンコードでもしない限り再生できると思う。

映像コーデック

説明書には音声コーデックに関しては書かれているが、映像欄はコーデックではなくコンテナが書かれておりいまいち読めるファイルがわからない。

なので実機で調べてみた。

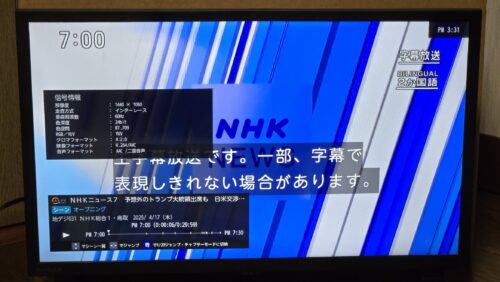

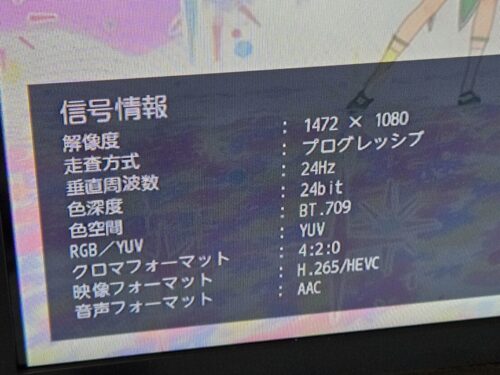

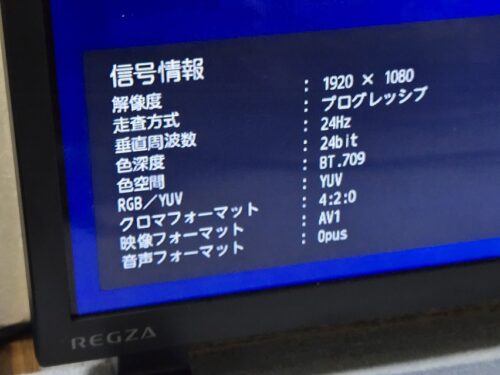

従来通り、MPEG2やAVCは読み込むことができた。

1440×1080のデータがなぜか横1472pxで読まれてるのが少し気になるところではある。

2Kテレビだが、HEVCもいける。

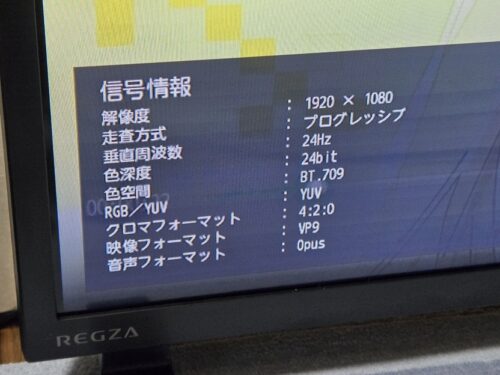

YouTube系のコーデックとしてVP9もいけた。

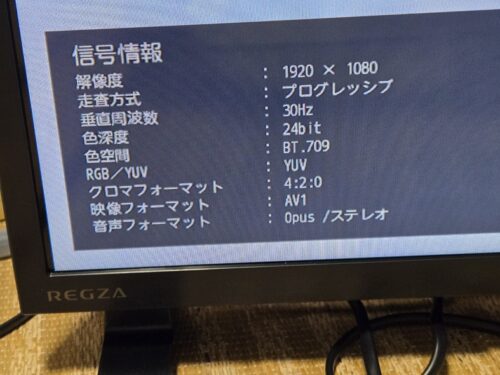

YouTubeアプリではAV1も再生できるようなので、メディアプレーヤーでも試してみると…

AV1もいけるようだ。

ちなみに動画解像度は2Kテレビでは1920×1080は読めるが、3840×2160は読めなかった。

4Kをさばけるほどのデコーダーは搭載していないのだろう。

4Kテレビだとちゃんと読めると思うので試してほしい。

他社テレビ(P社とか)ではメディアプレーヤー機能ではインタレース解除ができなくなるモデルもあったが、本機はインタレースのファイルを読むこむとちゃんとインタレース解除も行われる。

字幕フォーマット

字幕も再生できるとなっているが、対応フォーマットの類は全然書いてない。

まずはARIB字幕が焼かれたTSファイルを読み込むと字幕を認識しない。

やはりアプリ化されたことで放送波側の再生ソフトを使わなくなったようだ。

ARIB字幕を表示する方法はないと思う。

SRT字幕、ASS字幕は問題なく表示されたので基本はこのフォーマットを使っておけば良さそう。

ただしASS字幕の表示位置などのコマンドはすべて無視される。文字データのみが利用されるようだ。

表示位置、文字色、背景色はYouTubeのように変更できる。

メディアプレーヤーの字幕フォントは中華フォントになっており、あまり出来が良くない。

ついでにダメ元でBlu-rayなどで利用されるPGS字幕を焼き込んだファイルを読み込ませてみたら…

読み込んだ。

PGS字幕は透過画像なので制作側でデザインやフォントなどを好きにできるメリットがある。

中華フォントが気になる場合はPGSで字幕を作ろう。

ペガシスの「TMPGEnc Authoring Works」を使うとARIB字幕をPGS字幕に変換することができる。

-

前の記事

フルHDパネルじゃないのが惜しすぎる「REGZA V35N」(24V35N)レビュー 2025.04.25

-

次の記事

5Gセルラーで珍しい防水お風呂タブレット「dtab d-51C」レビュー 2025.05.03